|

Hyménoptères porte-aiguillon et leurs glandes venimeuses

ASPECTS HISTOLOGIQUES DES GLANDES VENIMEUSES CHEZ LES

HYMENOPTERES ACULEATES

(IMAGOS)

|

Couleurs

conventionnelles :

En bleu clair, termes

anatomiques ; en violet,,

noms

génériques et spécifiques ; en vert, noms de

familles et sous-familles ;en bleu fonce, groupements d'un rang plus élevé ; en orange,, parties

les plus importantes

et résumés; en bleu et souligné, liens divers.

|

Cette thèse a été rédigée au début des années 60 pour être soutenue en Juin 1966 (Université des Sciences de Montpellier) alors qu’à partir de 1936 (recherches d’ Espérandieu et de Schlusche), la littérature zoologique ne comportait plus que de rares travaux claisemés. Ces publications étaient fragmentaires, limitées à des points de détail ou à des groupes zoologiques restreints : Fourmis (Forbes,1938 ; Whelden,1956 ; Callahan& al., 1959,1963),Vespidae (Toledo-Piza & al.,1946 ; Crouch & Smith,1957), Apidae (Bonhomme,1948).

Dans la plupart des travaux sus-mentionnés, l’histologie des glandes venimeuses passe au second plan. D’autre part, certaines super-familles dont les représentants ne sont pas vulnérants pour l’homme ou ne le piquent qu’occasionnellement, ont été sacrifiées au profit des Vespidae, Apidae et Formicidae. C’est notamment le cas des Pompiloidea et des Scolioidea.

Ainsi, je n’ai relevé aucun travail histologique concernant les Pompiles. Ces derniers n’avaient du reste été dégagés que tout récemment des Vespoidea (Berland,1947) auxquels on les assimilait jusqu’alors.

Par ailleurs, les Scolioidea n’avaient fait l’objet d’aucune étude morphologique interne hormis celle de Pawlowsky (1914) chez Scolia villosa et Mutilla maura, recherches ne décrivant que la seule anatomie macroscopique des glandes à venin.

La nécessité d’une vaste étude histologique d’ensemble telle que A.Lopez l'a présentée en 1966, était donc pleinement justifiée par les diverses lacunes, imprécisions, voire même les contradictions relevées et surtout, par l’absence, jusqu’alors, d’un travail « panoramique » analogue.

L'auteur déplore seulement de ne pas avoir pu disposer pour les Hyménoptères du microscope électronique (MEB et surtout MET), le privant ainsi de l’apport ultrastructural auquel nul autre chercheur n’avait encore fait appel et qui lui aurait alors apporté un avantage indéniable, comme beaucoup plus tard en Anatomie des Araignées.

1- Généralités

L’ordre des Insectes Hyménoptères (Linné 1758), l’un

des plus riches du règne animal, se divise en Symphytes et en Apocrites

ou Pétiolés.

Ces derniers sont eux-mêmes subdivisés en Térébrants ou

Porte-tarières et en Aculéates ou Porte-aiguillons.

Les Hyménoptères

Aculéates sont, à bien des égards,

les plus remarquables des Insectes de leur ordre.

Ils se

répartissent en 7 superfamilles.

2- Anatomie de l’appareil

venimeux

L’appareil

venimeux n’existe que chez les

femelles.

2-1- Constitution

d’ensemble

Il se compose d’un dispositif

inoculateur inconstant, l’aiguillon, formé lui même par le gorgeret et

deux dards, et d’un complexe

glandulaire.

Le gorgeret présente une base bulbeuse ou ampullaire

formant

la chambre à

venin et une face antérieure excavée

en gouttière longitudinale.

Cette gouttière est bordée par deux saillies en

forme de «rails».

Chaque dard présente une coulisse emboitant un

« rail » du gorgeret, de sorte qu’un canal résulte de

leur affrontement.

Le complexe

glandulaire est intra-abdominal et

généralement décrit comme

constitué par deux glandes : la glande

acide

ou

mulifide et la glande alcaline, encore appelée

glande de Dufour ou glande

sébifique.

La glande

acide, ainsi nommée car, à

l’état frais, elle rougit le papier au tournesol, est en position

dorsale et comprend trois parties :des tubules glandulaires sécrétants,un réservoir

ou

vessie à venin et un canal excréteur

ou canal

de décharge se terminant dans l’aiguillon. Pour certains auteurs, elle serait seule

productrice

du venin.

La glande

alcaline présente une réaction

basique, est en position ventrale dans le plan de symétrie de l’Hyménoptère,

au

contact du canal excréteur de la glande

acide, a l’aspect d’un tube bosselé

sans réservoir individualisé et s’entoure

d’un sphincter dans sa

partie inférieure. Son point de terminaison a été très

discuté (canal

de la glande acide, cavité vaginale) ainsi d’ailleurs que son rôle

(diminution de l’acidité du venin, lubrification des dards,

agglutination des œufs…).

2.2-Variations anatomiques

Elles sont très

nombreuses, celles des divers segments de la glande

acide permettant de reconnître 3

grands

types morphologiques :

►le type vespide (Vespoidea,

Pompiloidea) à tubes acides simples et débouchant isolément dans une vessie ovoïde

très musclée, non déformable, renfermant la glande médiocystique (Espérandieu,1936) (Fig.1).

►le type apide (Apoidea, Sphecoidea,

certains Scolioidea -Scoliidae, Mutillidae-, un grand nombre de Formicoidea

et les Bethyloidea Chrysidae) à

tubes

acides ramifiés puis unis en tronc

commun débouchant dans une vessie ovoïdo-conique peu musclée, déformable, sans

glande médio-cystique (Fig.1).

►le type mixte, non isolé par Pawlowsky (1914),

incluant certains Scolioidea (Sapygidae), Formicoidea

(Poneridae),

dont la vessie à venin évoque celle du type vespide (forte musculature, glande médiocystique) mais dont tous

les autres caractères se

rapportent au type apide.

|

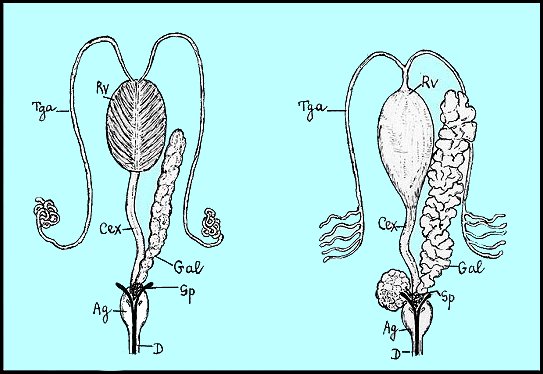

| Fig.1.- Les deux

types d'appareils venimeux : type Apide, à droite, et Vespide, à gauche

|

| Ag, ampoule du

gorgeret ; Cex, canal excréteur acide ; D, dard ; Gal, glande alcaline

; Rv, réservoir (vessie) à venin ; Sp, sphincter ; Tga, tube

glandulaire acide (Dessins originaux A.Lopez). |

A côté de ces deux glandes

classiques, il peut exister, comme chez certains Térébrants, un troisième organe dit glande accessoire s’ouvrant au pourtour du gorgeret

(Fig.2).

Elle est paire chez les Apoïdes

(glande de Koschevnikov) et impaire

chez les Sphecoidea (Crabronidae et Philanthus : glande de

Bordas)

3 -Apports des travaux

histologiques personnels en 1966

Les femelles des Hyménoptères

Aculéates possédent un appareil

venimeux annexé au tractus génital ; il se compose typiquement

d’une glande acide et d’une glande

alcaline ou glande de Dufour

La première est constante.

La seconde semble manquer chez les Chrysidae (Bethyloidea)

et

au moins dans le genre Ammophila

chez les Sphecoidea.

Il existe fréquemment une glande accessoire

qui se rencontre en fait chez la plupart des Sphecoidea, chez les

Scolioidea où son développement peut être considérable (Scoliidae), et même dans la super-famille des Formicoidea.

Les glandes acide

et alcaline sont entièrement indépendantes l’une

de l’autre, non seulement chez Apis mellifica (Trojan,1930) mais aussi chez tous les Aculéates, l’acide s’ouvrant dans la base du gorgeret et l’alcaline

s’abouchant à la partie toute supérieure du canal des dards

après s’être entourée

d’un sphincter à fibres

musculaires radiées.

3.1.- Glandes accessoires

Décrites pour

la première fois par Bordas (1894 à 1897) chez les Térébrants et quelques Sphecoidea,

elles sont formées par un ensemble de glandules

pauci-cellulaires indépendantes

allant déboucher dans un cul de sac

collecteur commun par leurs canaux excréteurs individuels.

3.1.1.- Scoliidae

(Scolioidea).

Une glande accessoire impaire

remarquable est

présente chez les Scoliidae

où elle ne semble pas avoir été signalée jusqu’en 1966.

Celle de Campsomeris

(Elis,

Colpa) sexmaculata F. (Figs.2,3) étant

particulièrement bien développée, l'auteur l'a

choisie comme type de description (Fig.3).

|

|

| Fig.2 -

Campsomeris

(Elis,Colpa) sexmaculata, mâle (© A.Lopez) |

Fig.3 -

Campsomeris

(Elis,Colpa) sexmaculata, femelle

(© A.Lopez) |

|

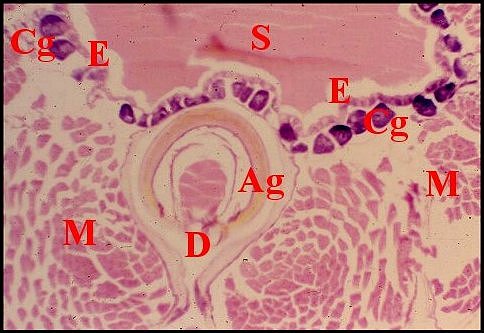

| Fig.4 - Campsomeris sexmaculata : glande accessoire en coupe transversale |

| G, glande ; M, muscle ; S, sécrétion ; T, gorgeret (© A.Lopez) |

Offrant l’aspect d’une vaste poche brunâtre translucide (près d’1 mm de large), elle occupe tout l’espace laissé libre, au niveau des 2 derniers tergites abdominaux, par les masses musculaires, le rectum, et remonte jusqu’à mi-hauteur du réservoir à venin.

Elle réalise fréquemment dans les coupes transversales une curieuse figure en «T» avec une portion antérieure sagittale allant à la rencontre du gorgeret, et une portion postérieure frontale qui est perpendiculaire à la précédente (Fig. ).

Le canal excréteur de la glande acide est accolé à sa paroi mais ne la refoule pas..

La cavité

glandulaire est spacieuse, largement béante, en

nette continuité avec la gaine membraneuse

qui circonscrit le gorgeret

et renferme une substance

sécrétoire très abondante, finement grenue, PAS +, se colorant

fortement par l’orange G alors

que le contenu du tractus acide capte plutôt l’éosine.

La paroi glandulaire est formée

par une intima et par deux assises de cellules (Fig.

).

L’intima est un revêtement cuticulaire épais de quelques

µm, sinueux, colorable par le vert lumière, le bleu d’aniline et le

bleu diamine 2 B.

L’assise

cellulaire interne ou sous-cuticulaire

(sous-intimale) est un épithélium

simple formé par des cellules régulières,

prismatiques (hauteur moyenne : 15 µm), à cytoplasme peu

colorable, PAS -, pyroninophobe et à noyau arrondi, ponctué de blocs chromatiniens (Fig. ). Il est possible que

leurs pôles apicaux soient garnis de microvillosités, que le cytoplasme renferme du réticulum endoplasmique lisse et que les cellules

épithéliales soient en fait des

adénocytes appartenant à la classe 1 que Noirot et

Quennedey

(1974) devaient définir, 6 ans plus tard, pour d’autres glandes d’ Insectes.

(sous

réserve...).

|

|

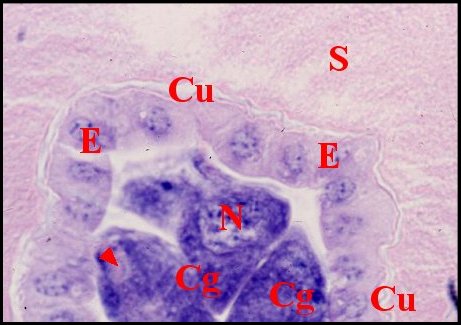

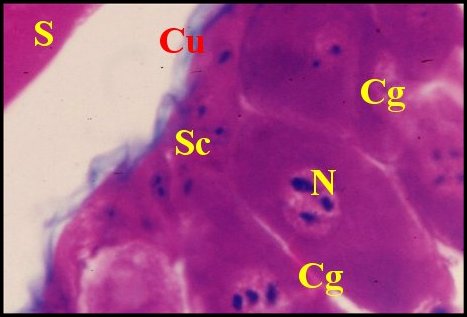

| Fig.5 - Campsomeris sexmaculata : vue

partielle de la glande |

Fig.6 - Campsomeris sexmaculata : détail de la

paroi |

|

Ag, ampoule du

gorgeret ; Cg, cellules glandulaires de l'assise externe ;

Cu, cuticule intimale ; D, dards ; E, assise interne épithéliale

; M, muscles ; N noyau adénocytaire ; S, sécrétion

(© A.Lopez, coupes histologiques)

|

L’assise externe est

discontinue. Elle est formée par

de grosses cellules rarement jointives mais non disposées en un

véritable épithélium, plus larges que hautes (40 µm/ 20 µm) et

paraissant offrir 3 à 6 faces latérales (Fig. ).

Leur pôle

basal est parfois déprimé par les trachéoles,

les

muscles et les nerfs voisins.

Leur pôle

apical , adhérant à l’assise sous-cuticulaire, est aplati ou

étiré en tronc de cône.

Le noyau est volumineux, plurinucléolé et polymorphe,

souvent incurvé..

Le cytoplasme est PAS – mais remarquable par son intense

basophilie que supprime la ribonucléase. Il est également très

pyroninophile,

ce qui témoigne aussi de sa richesse en ARN, donc de la présence

vraisemblable d’un réticulum

endoplasmique granulaire développé.

Une plage

acidophile arrondie, colorable par

l’orange g, est visible au-dessus du noyau

qui peut la recevoir dans une

concavité (Fig. ). Ce réservoir

correspond à la cavité

extracellulaire et contient

peut-être un appareil terminal (end

apparatus). Il s’en détache un canalicule excréteur large de 3 à 4 µm, rectiligne, coudé à angle

droit ou incurvé en arc, contenant aussi une substance orangéophile qui

le met bien en évidence, et sortant de l’adénocyte par

une face ou par son apex étiré. Ce conduit s’insinue ensuite entre 2 ou 3 cellules sous-cuticulaires (à moins qu’une seule d’entre elles ne les

enveloppe), franchit l’intima et s’ouvre enfin dans la cavité glandulaire commune pour y déverser la sécrétion.

La Canal excréteur est court

(moins de 100 µm), large, se détache de la partie la plus antérieure de

la glande et s’ouvre au pourtour du gorgeret. Caractérisée par la disparition des gros adénocytes (assise externe),

sa paroi n’est plus formée que par l’intima et par

les cellules sous-cuticulaires qui s’aplatissent progressivement……..

Il semble exister une troisième catégorie de

cellules, peu visibles, près des pôles apicaux et au contact de

l’assise interne et des canalicules excrteurs…..

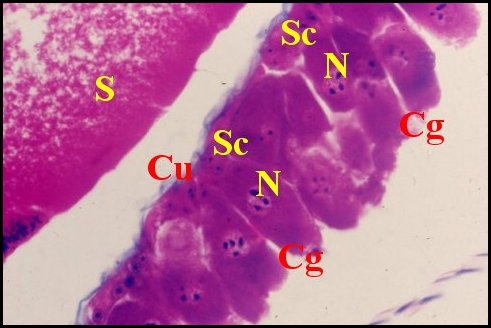

Chez Campsomeris villosa, Megascolia

(Scolia)

maculata flavifrons(Fig. ), S. hirta et S.quadripunctata, les cellules

de l’assise externe sont identiques

à celles d’ Elis

sexmaculata. En revanche, l’intima est

nettement plus mince, pouvant ne former qu’un liseré à peine

perceptible (Fig.6,7) ; de même, l’épithélium

sous-cuticulaire est moitié moins

haut chez Campsomeris

villosa, Scolia

flavifrons et va jusqu’à se

réduire à quelques cellules plates et clairsemées chez les deux autres

espèces.

|

|

| Fig.7 - Megascolia maculata flavifrons, femelle

(© A.Lopez) |

Fig.8 - Megascolia

maculata flavifrons,

femelle (© A.Lopez) |

|

|

| Fig.9- Scolia flavifrons : paroi

de la glande accessoire, vue trés partielle

|

Fig.10 -

Détail de cette paroi |

| Cg,

cellules glandulaires externes ; Cu, cuticule intimale ; N, noyau de

cellule glandulaire ; S, sécrétion (© A.Lopez, coupes histologiques) |

|

Ainsi décrite, la

glande accessoire

des Scoliidae entre dans le cadre des glandes tégumentaires

anatomiquement définies au sens

de Noirot et Quennedey (1974,1991) et vraisemblablement

constituée d’unités fonctionnelles identiques juxtaposées dont l’adénocyte se

rattache à la classe 3 telle que

ces

deux auteurs l’ont conçue pour d’autres organes d’ Insectes.

Il est possible

que l’épithélium interne ait

lui

aussi une valeur glandulaire, ses cellules se rattachant alors à la

classe 1.

3.1.2.- Sphecidae

http://faune-flore-languedocienne.alwaysdata.net/garrigue/Insectes_Hymenopteres_Sphecidae.html

Dans une série de travaux

présentés de 1894 à 1897, Bordas a décrit la glande accessoire qui porte son nom chez les Ichneumon mais aussi

chez certains Sphégiens (Crabro,

Philanthus).

Il l’a décrite comme une petite masse granuleuse et blanchâtre

située au-dessous du rectum, offrant

un aspect histologique rappelant la glande

acide.et reliée au gorgeret par

un

canal filiforme s’accolant à celui de la glande alcaline.

En fait, une dissection fine des viscères abdominaux a

permis à l'auteur de constater que le

canal excréteur est une

dépendance du manchon protecteur de l’aiguillon, va

s’ouvrir au pourtour du gorgeret et non dans l’ampoule de sa chambreà

venin, particularité que

confirment fort bien les coupes sériées.

Ces dernières montrent par ailleurs que la glande de Bordas

s’apparente histologiquement à la volumineuse glande annexe

des Scoliidae

et à l’organe de Koschevnikov.

Elle est formée

par des glandules pauci-cellulaires annexées à un canal

collecteur commun, agminées sans

ordre apparent et ne formant donc pas un pseudo-épithélium comme chez les Scoliidae

(Fig.8 et 9).

Chaque glandule se compose d’une cellule

sécrétrice ou adénocyte, d’un canalicule excréteur et d’une cellule canalaire.

L’adénocyte,

globuleux ou de forme polyédrique, renferme un gros

noyau à nucléole trés apparent et

une aire cytoplasmique en "réservoir"

arrondi pouvant correspondre à une cavité

extra-cellulaire sur le plan

ultrastructural. Le canalicule excréteur

y débute par une portion arquée,

vraisemblablement

"réceptrice", logée, du moins en partie,

dans

le "réservoir" et que met bien en évidence

la

méthode de Bodian (Fig.9). Il se poursuit par une portion "conductrice" plus ou moins longue, grêle,

flanquée d'une cellule canaliculaire

qu'individualise un petit noyau allongé,

d'aspect "ponctué" (Fig.8).

Toutes les portions

conductrices aboutissent au canal

collecteur commun ralliant le gorgeret.

|

|

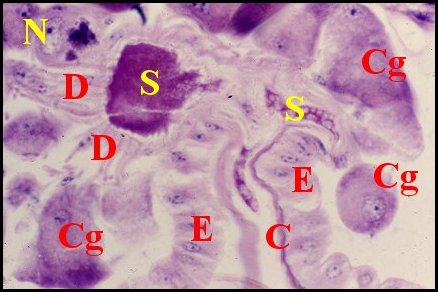

| Fig.8

- Ammophila hirsuta : glande accessoire et son canal collecteur |

Fig.9-

Détail, méthode de Bodian |

| C,

cuticule du canal collecteur commun ; D, canalicule excréteur (portion

conductrice) ; E, épithélium du canal ; N, noyau ; S, sécrétion |

De,

portion extra-cellulaire (conductrice) du canalicule ; Di, portion

réceptrice ; R, réservoir. |

Ce dernier a l'aspect d'un cul

de sac formé par une intima chitineuse et

un épithélium erxterne. Il comporte en

fait deux parties : proximale

ou profonde, aplatie dorso-ventralement, et distale, comprimée latéralement. Dans la

première, l'épithélium se réduit à des cellules aplaties, dont le

noyau

est seul bien visible ; sa cuticule

est en revanche

trés

épaisse. Dans la distale, l'

épithélium est acidophile, prismatique haut et revêtu par une cuticule intimale trés mince (Fig.8).

La présence de

cette glande accessoire

ne se réduit pas aux Crabronidae et Philanthidae

(Bordas) mais

au contraire est un

caractère général chez les Sphecidae.

Elle entre aussi dans le cadre des glandes tégumentaires

anatomiquement définies

et est

vraisemblablement constituée d’unités fonctionnelles identiques dont

l’adénocyte se

rattache à la classe 3 de Noirot

et

Quenbnedey (1974).

La glande

accessoire semble atteindre son

maximum de développement chez les Pemphredonidae, chasseurs d’Homoptères.

C’est ainsi que

dans le cas de Mimesa

unicolor, elle se présente comme une vaste poche interposée

entre le rectum et l’aiguillon, renfermant de la sécrétion et rappelant, à

première vue celle des Scoliidae (Fig.10). Sa paroi n’est toutefois

constituée que par une assise unique de cellules glandulaires reposant sur une basale. Ces adénocytes sont très basophiles, avec une

petite zone sous-apicale captant l'éosine, ne sont pas séparés de la cavité glandulaire par une cuticule et

semblent y déverser directement leur sécrétion, aucun canalicule excréteur n'ayant pu être mis en

évidence. Il se pourrait qu'une telle absence d'appareil cuticulaire ne

soit qu'un artéfact de préparation.

|

| Fig.10- Mimesa unicolor : coupe transversale de

l'abdomen montrant la glande accessoire,

et détail. |

|

A, adénocytes ; D, dards ; G,

gorgeret ; M, muscles ; R, rectum ; S, sécrétion ; T, tube cardiaque.

(Dessins originaux A.Lopez). |

3.2- Glandes médiocystiques

Encore appelées intracystiques, elles doivent ces

qualificatifs à leur localisation particulière : en pleine cavité de la vessie

ou réservoir à venin.

3.2.1-

Vespoidea

L’appareil venimeux est constitué par une glande acide

et

une glande alcaline. Il est dépourvu de glande accessoire (Fig. ).

Réservoir à venin.

La glande

acide comporte un réservoir à venin se présentant comme

une masse ovoïde, plus ou moins tronquée, blanc-jaunâtre ou orangée,

montrant 4 valves

lancéolées épaisses, striées obliquement et que séparent autant de sillons

longitudinaux.

La paroi

cystique est épaisse, cette

épaisseur, maximum au niveau des valves, liée à la musculeuse

et variant beaucoup d’une famille à l’autre. Elle se compose d’une

intima cuticulaire, de cellules

sous-intimales disséminées, peu

visibles, à noyau discoïde,

correspondant à un épithélium trés

aplati, non observées par Espérandieu, et surtout, de fibres musculaires

striées d’orientation très

régulière, s’insérant

sur la cuticule, formant la

quasi-totalité des

valves.

La cavité ou lumière cystique, grossièrement losangique ou cruciforme,

renferme un matériel sécrétoire

acidophile, PAS + et, fait particulier, une petite masse blanchâtre et

bilobée qu’un

filament transparent rattache à la paroi : la glande médiocystique découverte et décrite par Espérandieu (1936)

chez Vespa

crabro mais passée jusqu’ici

sous silence la littérature spécialisée !

|

| Fig. 11 - Vespa

crabro : Réservoir à venin (moitié de l'organe) et glande

médiocystique |

| E, intima et cellules sous-intimales ;

Gm, glande médiocystique ; L, lumière ;

M, musculeuse ; S, sécrétion. |

J’ai

rencontré ce curieux organe

chez tous les Vespoïdes

étudiés, Masaridae

compris (Fig.10). Une structure analogue se retrouve d’ailleurs

dans la super-famille des Pompiloidea (confere infra).

Sa structure histologique est des plus

uniformes.

Dans tous les cas, la glande d’Espérandieu se présente commeune invagination intra-cystique

des tubes acides.

Elle comporte un

conduit chitineux en

«pédicelle», faisant suite aux deux précédantscorrespondant au

« filament » sus-mentionné tubulaire,

et une masse glandulaire….

3.2.2-

Pompiloidea…..

3.2.3- Formicoidea

Rattaché au type Vespide

par Pawlowsky (1914), l’appareil venimeux des Formicoidea est constitué

par une glande acide, une glande

alcaline et comporte parfois une

glande accessoire.

Il peut exister

aussi une glande médiocystique. Je l’ai découverte chez Paraponera clavata (Guyane française) de la famille des Poneridae,

Fourmis inférieures abondant sous les

Tropiques

et dont la piqûre est très redoutée.

Réservoir à venin.

La glande

acide comporte un réservoir ou vessie

à venin se

présentant comme une

masse allongée selon le grand axe abdominal et de forme ovoïde. Son

diamètre peut atteindre 3 mm.

Sa cavité renferme toujours un matériel sécrétoire acidophile, granuleux ou homogène et d’aspect

craquelé.

Chez Paraponera, la paroi cystique est trés

mince dans son ensemble,

réduite à une simple membrane

chitineuse sans noyaux visibles. Cette membrane

se plisse en «accordéon» au niveau de

l’abouchement du canal commun

terminal et s' entoure de fibres musculaires striées y épaississant

aussi le réservoir

trés localement

(Fig. 12)

|

|

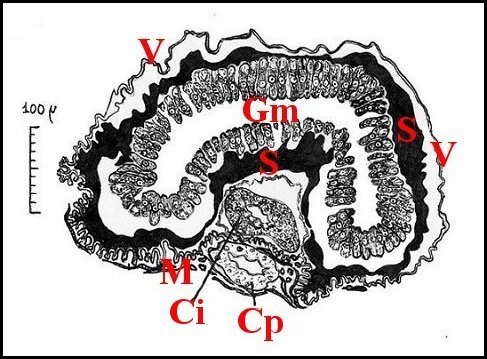

| Fig.12

- Paraponera clavata : Canal

commun acide dans la paroi cystique |

Fig.13

- Paraponera clavata :

vessie et glande médiocystique,

coupe transversale |

| Cp,

canal commun intra-pariétal ; Ci, même canal pénétrant dans la cavité

du réservoir pour s'y "retrousser" en glande

médio-cystique (Gm) ; M, muscles

striés ; S, sécrétion ; V, membrane chitineuse vésiculaire,

plissée dans la Fig.12 (Dessins originaux A.Lopez) |

|

). |

|

Chez

Paraponera,

le canal

commun se libère de la paroi, pénètre

dans la cavité du réservoir et s’y « retrousse », en une lame

cellulaire évoquant la glande

médiocystique des Vespoidea et

des Pompiloidea. Elle se présente dans les coupes

transversales comme une sorte de couronne déprimée en

« gastrula » (Fig.13).

Sa paroi est une juxtaposition de cellules glandulaires dont les pôles

apicaux sont recouverts par une membrane

chitineuse très mince, peu colorable et difficilement perceptible (Fig.

14). Chacun de ces adénocytes est de forme prismatique allongée (40 à 50 µm)

et renferme un noyau rond, très clair, nettement nucléolé

(Fig.14,15).

Le cytoplasme basal renferme des granulations

juxtanucléaires de taille variable,

ainsi que des inclusions

cristalloïdes losangiques ou en

batonnet, toutes colorées par l’hématoxyline phosphotungstique de

Mallory. Le cytoplasme

supra-nucléaire montre une plage

oxyphile ovalaire, en "dé à coudre"

s’orientant vers

le pôle apical. et correspondant à un

"réservoir", donc à une invagination membranaire (cavité

extracellulaire). Elle contient un canalicule axial court et rectiligne qui sort de l’adénocyte pour traverser immédiatement après la

membrane sus-jacente. Ce canalicule

est vraisemblablement récepteur en

quasi-totalité et ne semble pas s’accompagner d’une cellule canaliculaire.

|

|

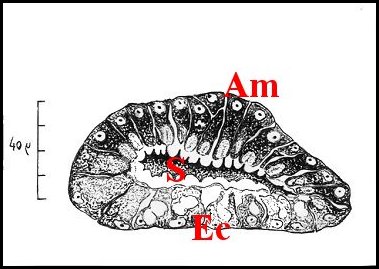

| Fig.14

- Paraponera clavata : détails

de la glande médiocystique |

Fig.15

- Paraponera clavata : adénocytes

isolés |

| B,

pôle basal des adénocytes ; Cr,

inclusions cristalloïdes ; D, canal excréteur (de décharge) ; N, noyau

; R, "réservoir" ; S, sécrétion ; V,

paroi de la vessie. Flèches : membrane chitineuse

(Fig.14) et canalicule récepteur (Fig.15). (Dessins originaux A.Lopez) |

|

Les adénocytes ainsi

décrits apparaissent

progressivement dans la paroi du canal

commun avant qu'il ne pénètre dans la cavité

cystique ; elles en remplacent peu à peu les cellules claires et basses (Fig.16).

|

| Fig.16

- Paraponera clavata : canal

commun avant sa pénétration intra-cystique |

| Am, adénocytes

médio-cystiques ; Ee, épithélium

initial du canal commun ; S, sécrétion (Dessin

original A.Lopez) |

Commentaires sur les Scoliidae

(Lopez,2015)

Ce réservoir

correspond à la cavité

extracellulaire et contient

peut-être un appareil terminal (end

apparatus).

Bibliographie

Bordas,L.,1908 -Sur

quelques points d’anatomie des glandes venimeuses des Hyménoptères.Bulletin de la Société

entomologique de France Année 1908 13(8)

pp. 136-140

Chapman...1986Chapman, G. B., Barrows, E.

M.November, 1986Ultrastructural Features of the

Cells of Dufour's Gland and Associated Structures in the Carpenter Bee,

Xylocopa virginica virginica (L.) (Hymenoptera:

Anthophoridae)

Annals of the Entomological Society of America

Espérandieu,

L.M..,

1936.- Arch.Zool.exp.et gén., 78 (n°3), p.155-164.

Noirot,C. & A.

Quennedey.,1974.- Ann.Rev.Ent., 169, p.61-80.

Noirot,C. & A.

Quennedey., 1991.- Annls Soc.ent.Fr. (N.S.), 1991, 27 (2), p.123-128.

Pawlowsky,E.,1914.-

C.R.Soc.Biol.,LXXVI, p.351.

Trojan, E.,1930.-

Z.Morph.Oekol.Tiere, Berlin, 19, p.678-685.